歌人はちみつちひろが経験ゼロから3ヶ月で現代詩歌の理想のサービスを作るまで

suiu 管理人 はちみつちひろさんインタビュー

今回は現代詩歌のplatform「suiu(すいう)」運営の はちみつちひろ さんにお話をききました。suiuがオープンしてすぐにインタビューを申し込み、Twitterスペースの音声メディア「ツマモヨコの短歌百葉箱」という番組内でインタビューに応じていただきました。インタビュー時点でまだsuiuをオープンして2週間。とてもホットな状態でお話をきくことができましたよ。

全部書き起こすととても長いテキストになってしまうので、かなり割愛し要約しています。インタビューのすべてを知りたいかたは、音声アーカイブが残っていますので、ぜひそちらもお聴きください。

登場人物

はちみつちひろ:現代詩歌のplatform suiu開発者。はたらきアリ出版代表。歌人。@Hachimitsuchr

ツマモヨコ:歌人。短歌ラジオ「ツマモヨコの短歌百葉箱」MC。文学と音楽とシーズー犬が好き。@moyoko_bungaku

深水英一郎:ふかみえいいちろう。歌人。ついうた主催。短歌ラジオうらかた。@fukamie

suiuオープン、おめでとうございます

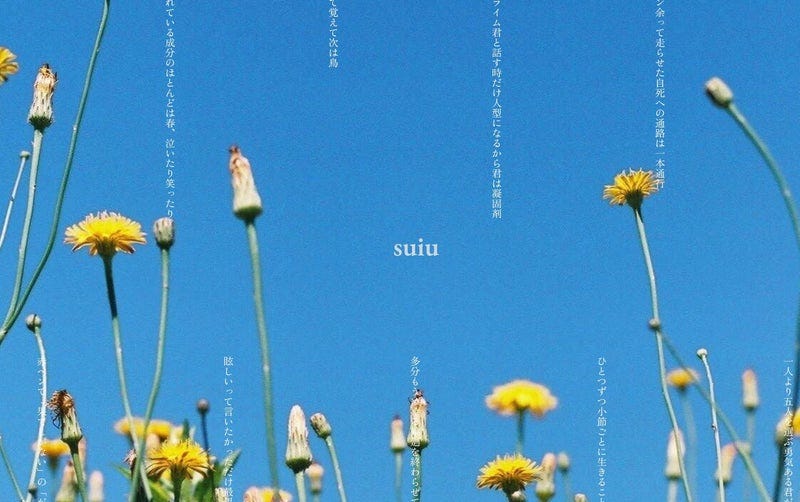

現代詩歌のplatform suiu

https://suiu.bubbleapps.io/

ツマモヨコ:

本日はsuiuオープンしたての忙しい中、ありがとうございます。

深水英一郎:

よろしくお願いします!

はちみつちひろ:

suiuがオープンして今日でちょうど2週間になるんです。suiuがオープンしてすぐに深水さんとツマモヨコさんからインタビューの依頼をいただいて嬉しかったです。

ツマモヨコ:

suiuって、オープン前から話題になってましたよね。いつから作りはじめたんでしょう?

はちみつちひろ:

2022年の12月頃から作り始めたんです。ほんとは1月1日、元旦にオープンしたかったんですが全然間に合わなくて。「雨」っぽいデザインのサイトにしたかったんです。それで1月1日という字面が雨っぽいというのもあって、元旦を狙っていたんですけどね。

ツマモヨコ:

このサイトって個人で制作されたんですよね。

はちみつちひろ:

そうなんです。一からサイトを作るってのはやったことがなくて。でも現代は素晴らしいですよ。経験がなくてもなんとかなるし、サイトがつくれるってのが実証されました。

ツマモヨコ:

なんとかなる、っていうレベルじゃなくて、すごく素敵なサイトですよ!

この番組きっかけで、suiuをやってみたいって方が出てきたら嬉しいですね。

はちみつちひろ:

さっきsuiuみてみたら、深水さんもツマモヨさんも投稿してくださってて、とっても嬉しいです。

深水英一郎:

さっそく使わせていただきました。suiuに自分の作品が載ると、なんだかとっても嬉しいですね。作品が立派になったような

ツマモヨコ:

わかります!

はちみつちひろ:

縦書き表示ってネットだとちょっと難しいというのがありますからね。

深水英一郎:

あれだけの量、縦書きで作品が並んでる場所ってないですから壮観です。

ツマモヨコ:

背景がどんどん変わっていくのもすごく好きです。背景によって詩歌の見え方も変わってくるように感じるんです。

はちみつちひろ:

そう言っていただけて、わたしいま、癒やされてます。私の短歌の師は岡野大嗣師匠と木下龍也師匠なんですが。岡野大嗣師匠があるとき、短歌が完成して発表する前に、創英角ポップで自分の短歌を表示してみて、それでもいい短歌だったら世に出す、みたいなことをおっしゃってたんです。

深水英一郎:

あまり短歌には使われなさそうなフォントをあえて使って確認する、ということなんですね。

はちみつちひろ:

そうなんです、えぇ感じのフォントとか使わなかった時、それでも訴えかけてくるものがあるのか、というのを見てるって言う話が頭に残っていて。いろんなテイストの作品があるとは思うのですが、わたしは同じ条件でたくさん読んでもらう、ということをしてみたくてsuiuの見せ方を作った、というのがあるんです。創英ポップにはしませんでしたけど。WebフォントのZENオールド明朝でやってます。

ツマモヨコ:

そもそも詩歌って余白が美しい形式だと思うんですが、この余白が美しいsuiuのデザインは、まさに詩歌にぴったりだなぁと思います。

開発経験ゼロでどうやってプラットフォームを立ち上げたのか

深水英一郎:

ちひろさんは、もともとプログラマーじゃないんですよね。それなのに12月から2月までという短期間でプラットフォームを構築して公開されている。ノーコードでシステムを作れる時代になってきているとはききますが、これ、ほんとにはじめてなんですよね?

はちみつちひろ:

ほんとにはじめてです。私、10月に会社を辞めて今無職なんです。前は化学系の仕事をしてました。なのでホームページとかデザインとかも勉強しながらやっていまして。

深水英一郎:

はじめてで、こういう複雑なサイトができちゃうんですね。

はちみつちひろ:

バブル(

https://bubble.io/

)というノーコードの開発サイトを使ってます。いいことですよね。作りたいと思ったものが誰にでもできるようになってきているってことが。バブルは英語のサイトなので、Google翻訳に頼ったり、ノーコードのツールについてのブログなども参考にしながら作っています。みんな、誰にでもできると思う。

たとえばsuiuを使っていても、自分だったらこう作るのにな、とか、こんな機能があったらいいな、ということを考える人もいると思うんです。そうやって自分の理想の場所を作ることができる、そんな時代になってます。

だから、このsuiuをつくりながら、みんなの理想の場所がそれぞれ出てきたらいいのにな、ということは考えてましたね。

深水英一郎:

羨ましい時代になってきましたね。僕はもともとウェブプログラマーで、ネット黎明期にウェブサービスの開発をやってたんですが、全部プログラムを書いて、まさに手作りでした。メールを一通送ります、とかウェブの画面を表示します、ってとこからひとつずつプログラム書いてテストしてデバッグしてたんです。でも今だったらプログラムを書かずに安定した機能が提供されていて、頭にイメージしたことをそのままコーディングせずに作れちゃうんですよね。

なんにも属さない、ただの「ちひろ」になれる時間が生んだサービス

深水英一郎:

suiuの場合も、頭でイメージした通りにすんなりできちゃったんでしょうか。

はちみつちひろ:

そうですね、会社員だった時、会議中に、ノートに、

深水英一郎:

会議中にですか(笑)

はちみつちひろ:

そうです(笑)、会議中に、ノートに書いてた通りのものが今、suiuで実現できてます。

真ん中にsuiuってロゴがあって、縦書きで作品がたくさん表示されている、という。

深水英一郎:

ほんとにそのまま実現できてるんですね。素晴らしいことだなぁと思います。お仕事をお辞めになったのは、suiuを作るというのが見えてきて、それをやりたくて辞めた、ということなんでしょうか。

はちみつちひろ:

suiuだけじゃないんですけど、やりたいことが複数できまして。もちろん会社員をしながらやるという事も考えられましたし、その方が安全ですよね。生活が保証されている。だけどなんかちょっとぽっかりとした時間を過ごしてみたくなって。

一生のうちで、なんにも属さないのって、赤ちゃんのとき以来じゃないですか。

なんとか小学校のなんとかさん、ではなくて、ただの「ちひろ」になる時間を過ごしてみたかった。

なので、やりたいこともちゃんとあるし、それをやってからまたいろいろ後で考えていこうかな、という気持ちになったんです。

ツマモヨコ:

suiuの他にも、出版やYouTube動画など、色々されてますよね。

はちみつちひろ:

Eテレが好きなんですよね。

ツマモヨコ:

あぁ!わかります!

はちみつちひろ:

人形劇がすごく好きで、かなりインスパイアされた短歌番組をやってます。ただ、動画って作るのが大変で、もういいかなって思ってるところもあるんですけど。でも作るのは楽しいんですよね。出版に関しては、はたらきアリ出版という出版社をやっていて、写真集や歌集を作って出しているところです。

文芸サイト運営の実際

深水英一郎:

suiuの開発にはやはりそれなりの費用がかかっているんでしょうか。

はちみつちひろ:

自分ひとりでやっているので、開発の費用というのはかかってないですね。バブルの費用がサイトを公開すると発生するのですが、それに月29ドルかかってます。日本円にすると月4000円ぐらいですかね。それだけです。

ツマモヨコ:

サイトの運営費用ってもっとかかるものだと思ってました。

はちみつちひろ:

そうなんですよね、だからこのサイト自体、一番楽しんでいるのは私で、毎月歌集2冊分と考えれば安いなと。

深水英一郎:

あ! 歌集単位で考えるの、僕もやります。歌集がだいたい2000円ぐらいなので1単位2000円で、歌集何冊分って数えるやつ。月歌集2冊分で詩歌のサービスを運営できると考えると、まぁいいだろう、ってなりますね。

はちみつちひろ:

作ってる時は本当にこれを誰かに使ってもらえるんだろうかというのは不安でしたね。何ヶ月も家にこもって作ってるけど、これは一体どうなるんだろうという不安。

ツマモヨコ:

これまでありそうでなかったコンセプトやからこそ、需要もわからないっていうのはありますよね。

「詩」と「つぶやき」の境界

深水英一郎:

今、投稿数に制限があるのは、サーバーの制限によるものなんでしょうか?

はちみつちひろ:

サーバーの問題ではないんです。そこはあえて制限していて。ちょっとややこしい話なんですが、「つぶやき」と「詩」の違いってなんだろうって思ったんです。それって明確に線を引けるものではないし、そのポッと出たつぶやきが詩になることもある。短歌って自分からポッと出てきた思いつきに付け足したりした結果、めっちゃいいものができた、ってことはたくさんあるじゃないですか。でも、浮かんでくる言葉を詩だというふうに扱っていくと、それはたぶん詩の場所になんないな、と思ったんです。

だからといって、詩らしいものだけを投稿するようにするというのも無理だし、それはそれで違う。

詩とそれ以外ってどんな違いがあるのかなと考えたときに、ひとつは「作品として練ってあるかどうか」というのがあるんじゃないかと。

作品というと仰々しいですが、やっぱり、一作品、一作品を、ギュッとする、ってのもアリだなと。

ひとり一作品という投稿制限を設けたのは、その日、一人が書いたギュッと閉じ込めたものが集まるというほうが、詩的だなって考えたからなんです。

昔、携帯のカメラやデジカメがなかった時代って、写真一枚撮るのにも今とは違うためらいや重みがあったと思うんです。

ツマモヨコ:

フィルムのインスタントカメラとかって、撮れる枚数に制限がありましたよね。確かにそれに似てる感じがします。

はちみつちひろ:

今はインスタとかTwitterとかそうですけど、制限ないじゃないですか。だからあえて、制限のある場所をつくってもいいんじゃないか、そういうのがあってもいいんじゃないかと。尖ってて制限ありまくりの場所でもいいかなって思って作ってました。それは今でもそう思ってます。

ツマモヨコ:

なかなか難しいところですよね。たくさん出したいという気持ちもわかりますし、たくさんの言葉が湧いてくる日もあって、それを全部見せたいというときもきっとあると思うんですけど。

一作品という制限があったらあったで、その人の凝縮された詩情を感じることができるとも思うので。

深水英一郎:

僕はできるときはまとめてたくさんできちゃうけど、できない日は全然でてこなかったりするので。ただ、そういう制限とか独特の制約があるからこそ立ち上がってくるものってのもありますよね。みんながその制約のなかで表現することであたらしい動きが生まれてくるような気もします。

「孤」と「孤」を緩やかに作品がつなぐ

ツマモヨコ:

Twitterも楽しいんですけど、また違う良さがこういう考え方の中から生まれてきているような気がしますね。

私、アイドルおたくなんですけど、今METAMUSEという名前でやってる、元ZOCという名前の大森靖子さんがプロデュースしているグループがあるんですけど。ZOCができたときのコンセプトに「孤独を孤立させない」という言葉があって。めっちゃかっこいいですよね。

この「孤独を孤立させない」をsuiuに感じるんです。

はちみつちひろ:

文フリに一昨年から出始めたんですけど、はじめて行った時、つくづく「世界って孤独にならないようにできてるんだな」と感じました。

いろんなことを考えている人がいて、それで本を作って出している。そういう人たちがここにいたんだ、という。そういう風にも生きていけるようになってるんだ、この日本は――というところにすごく感動したんですよ。今「孤独を孤立させない」という言葉を聞いて、すごくよくわかるなと思いました。

ツマモヨコ:

交わらないからこその落ち着き、みたいな。影響をし合うこともあると思うんですよ。suiuの他の方の作品を読んで。自分もこういう表現ができたらいいな、という刺激はもちろんある。ただそれは人間同士の結びつきではなくて作品同士で影響を与えあっているという関係で。一人一人の世界観が守られ、独立した状態で緩やかにつながっていく感じっていうんですかね。

はちみつちひろ:

ありますね。suiuって詩歌だけしか並んでなくて、作者名は、開かないとわからなくなっているんです。でも気になる作品を開いていくと、あ、また同じ作者だ、ってのはありますね。

ツマモヨコ:

わたしが短歌投稿をはじめたきっかけが「うたよみん」というアプリだったんです。あれって、フォローやいいね!の機能はあるんですけど、コメントの機能はないんです。

ぜんぜん誰なのかわからないんだけど、なんとなく作品だけで繋がっているという関係性なんですね。

suiuの場合、それよりも削ぎ落とされた形なので、寂しくなってしまうのかなと思ったら、逆にめちゃくちゃ落ち着くな、って感じでしたね。

さて、無限にsuiuの話を無限にできそうな感じですが、予定されていた時間となりました。番組でのインタビューは一旦ここで締めて、別途いくつかの質問を はちみつちひろ さんにさせていただこうと思います。本日はありがとうございました!

はちみつちひろ:

ありがとうございました。

――さて、記事はまだまだ続きます。番組で1時間ほどインタビューしたんですが、それだけではききたりなかったので別途質問をさせていただきました。もうちょっと、はちみちちひろさんやsuiuについて。ひきつづき、どうぞ!

suiu開発者のはちみつちひろさんにもっときいてみました

はちみつちひろさんについて

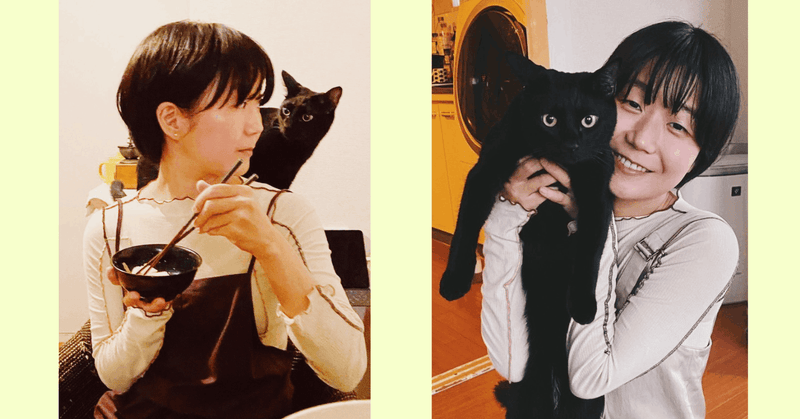

―― プロフィール

はちみつちひろ https://twitter.com/Hachimitsuchr

1991年3月5日生まれ。はたらきアリ出版代表。歌人。

うふふな短歌ラジオ『はちみつちひろのショート・ショート』毎週日曜15時配信

―― 代表歌

こうげきも ぼうぎょもしない 野ざらしの郵便ポストが街にあること/はちみつちひろ

―― あなたが尊敬する詩人や作家は?

木下龍也師匠、岡野大嗣師匠、まどみちお氏

はたらきアリ出版について

―― はちみつちひろさんが経営するこの出版社、どんな本を出版しているのですか

2021年に立ち上げて、現在までに写真集とポストカードブックと、歌集を出版しました。

小旅行をテーマにした写真集”short trip”(浜野かもめ著)、見えない光を集めた歌集”不可視光線”(とりばけい著)を好評発売中です!

https://workingants.official.ec/

―― 短歌中心の出版社なのですか?

ジャンルは特に固定していないので、短歌や写真に限らず、漫画やエッセイや実用書など、本当に良いので世に広めるべしと心から思った作品を作家さんと一緒に本にしていきたいです。

―― この出版社をどう成長させていきたいですか?

渾身の一冊を作る→宣伝する→イベントで手売りをする→ネットショップでも販売する→書店様へ営業する→売れていく、のサイクルを回したいです。当たり前のことを書いてしまった…!!でも多分、それしかないですよね?渾身の一冊を作るぞ!

suiuについて

―― suiuの特徴は?

詩を書くことと読むことだけができる、静かな場所であるところかなと思います。具体的には、作者名など前情報なしで読めたり、他者の評価を気にすることなく発表できたりします。それと、なかなかご好評いただいているのが、デザインです。ぼうっと眺めて綺麗だなと思えるようにと作ったこともあり、お褒めいただいてうれしいです。

―― このサイトをつくる上で意識した他のサービスってありますか?

作り始める前に既存の詩歌の投稿サイトやアプリがどのようなことをしているかを一通り調べ、そのどれもがsuiuとはコンセプトが違うと分かったので、特に意識はしませんでした。

―― 俳句、詩、短歌などを投稿する他のプラットフォームやアプリとはどう違いますか?

投稿サイトというと、ある場所に掲示板があって、そこに人が集まっているイメージなのですが、suiuはそれぞれの人がそれぞれの部屋で降る雨を見ているというか……他者にもひらかれた場所でありながら、矢印が常に自分に向く場所というか……説明が難しいのですけども、他人と背比べをするのではなくて、自己主張するのでもなくて、ただ本当のところは一人きりの場所、というところが違うのかなと思います。

―― 他の詩形に範囲を広げる予定は?

ご要望があれば!今は俳句・自由律俳句・短歌・川柳・詩の5つなのですが、実姉から都々逸はないのかと言われたので、そのうち追加する予定です。

―― 機能追加の予定は?

やはり令和のプラットフォームを名乗るのなら、AIによるレコメンド機能を実装したいです。勉強中です。

―― ユーザーからはサイトに対してどんな声が寄せられていますか?

大変恐縮なのですが、「素敵なサイトをありがとう」「こんな場所があったらいいなと思ってた」とのお声をいただいています。

―― 他の言語に拡張する予定は?

他の言語圏での詩歌の種類や、楽しまれ方について調べているところです。どなたかもし、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

―― 運営に必要な費用は今後どうしていきますか?

二つアイディアがあって、一つは広告です。本屋さんや出版社さん、私家版で本を作った個人の方など、文学に関係する一行広告を安価で募ることを考えています。一般的な広告ですと サイトの静けさが損なわれそうなので、デザインを慎重に検討して“むしろイイ“広告にしたいです。もう一つは、公式本の出版です。こちらはユーザーの方にもよろこんでいただけそうなので、第一巻を今年か来年中に進めていきたいと思っています。

――これで、インタビュー終わりとなります。はちみつちひろさん、ありがとうございました!

(深水英一郎)